为深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神,落实学校推进 “两在两同”建新功部署,进一步激励和动员基层党组织和广大党员更好的从老一辈血液学工作者的奋斗历程中汲取力量,扛起“争当表率、争做示范、再建新功”的使命。10月19日下午,唐仲英医学研究院党委组织师生党员、积极分子、新生代表参观国内首家血液学博物馆。

中国血液学博物馆坐落在苏州市十全街739号,2021年10月9日开馆,是国内首家以血液学为主题建设的博物馆,对宣传我国血液学领域所取得的成就,普及血液系统疾病知识,具有重要的意义。博物馆整体以血液的红色为主色调,按照时间脉络,分成序厅、生命长河 红色乐章、筚路蓝缕 砥砺前行、守正创新 累累硕果、德术并举 国士无双、继往开来 奋进筑梦等六大主题。通过收集整理中国血液史发展历程中的珍贵文史资料,记录下血液文明的历史记忆和文物凭证。

在博物馆,师生们通过文字、图片、实物与多媒体的结合、讲解等形式,跟随讲解员一起回望了中国血液学发展沿革、了解各个时期的诊疗技术、回顾国内名医大家风采和血液学前辈们攻坚克难、守正创新的奉献历程。

展厅中,前辈们使用过的医学仪器、沉甸甸的文献手稿、珍贵的历史照片和声像资料等,向师生们全方位展现了中国血液学的发展史-从百废待兴到蓬勃发展,从筚路蓝缕到硕果累累。广大血液学工作者攻坚克难,创造了一系列原创性技术方案。多个亚专业领域实现了从无到有、从弱到强的飞跃,在部分领域,更是站到了世界领先的位置:急性早幼粒细胞白血病不再是闻之色变的绝症,单倍体供体移植的“北京方案”在世界范围内广泛采用,制备的血小板苏州系列抗体成为国际标准试剂等,为国人和人类的血液健康作出了重要的贡献。

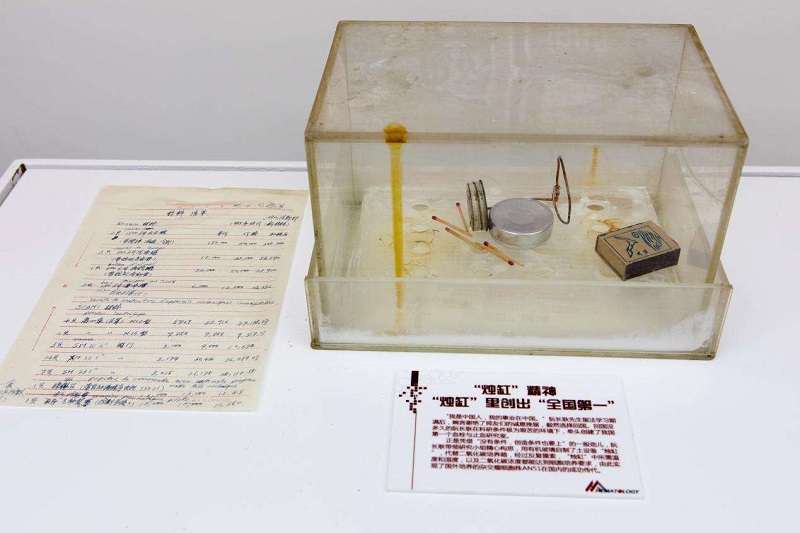

在中国血液学发展史中,苏州更是扮演了举足轻重的重要角色。在“继往开来 奋进筑梦”主题展厅的“苏州血液 薪火相传”板块中,放置着一个“烛缸”。在“烛缸”前,党委书记芮秀文给师生们讲述了苏州大学血液学科带头人阮长耿院士和“烛缸”的故事。1981年,阮院士从法国回到苏州医学院,在极其艰苦的条件下创建了我国第一个血栓与止血研究室。1982年8月,阮院士开展杂交瘤技术研究,然而,研究用的杂交瘤细胞培养,必须要有专用设备——二氧化碳培养箱,在当时,进口这种设备非常不易。怎么办?阮长耿院士精心构思,自制土设备“烛缸”——用有机玻璃做了几个蜡烛缸,放在37℃密闭恒温箱内,当蜡烛燃尽箱内氧气后熄灭,箱内的二氧化碳浓度正好达到实验所需的5%。1983年10月,阮长耿团队研制的我国第一组抗血小板膜糖蛋白I的单克隆抗体诞生了。在他的带领下,“苏州系列(SZ)”单克隆抗体现已达180多株,其中5株被确定为国际血小板研究的标准试剂。阮长耿院士曾经说过,“烛缸”精神,就是“抓住机遇而不可丧失机遇”的智慧武器。

参观结束后,芮秀文书记向师生们指出:我们参观血液学博物馆,不仅仅是为了让师生了解更多的血液学历史,更重要的是希望通过参观这些珍贵资料,在学党史、悟思想、办实事、开新局过程中,汲取、弘扬前辈抓住机遇、艰苦奋斗、勇于创新的奋斗精神,刻苦钻研、不断创新,为学校血液学科的发展而贡献力量。

此次活动,是唐仲英医学研究院党委融合“我为群众办实事”开展的系列“两在两同”建新功主题党日活动之一。师生党员通过参观深刻体会了血液学前辈们筚路蓝缕、攻坚克难的艰辛和与人民同甘共苦、全身心为人民服务的奉献精神,纷纷表示要以老一辈血液学家为榜样,赓续血液学前辈精神,努力工作、学习,不断奋进,为开创血液学事业新局面、建设健康中国再建新功。