11月21日,一年一度的苏州大学苏州医学院2025年“医药学+X”前沿学术研讨会暨第二届“苏思苏行”青年科学家学术论坛在苏州大学独墅湖校区顺利召开,聚焦医学生命科学前沿,深化交叉融合创新,促进苏州大学医学科技高质量发展及临床转化应用。苏州大学党委常委、副校长张正彪,苏州医学院执行院长李斌,出席开幕式并致辞。会议由苏州医学院主办,医学院科研办公室与青年科学家联盟承办,开幕式由苏州医学院副院长龙亚秋主持,国内生命科学医药学领域知名专家、苏州医学院下属二级学院和研究机构的科研领军人才和青年才俊、研究生等200余人与会交流。

张正彪校长代表学校向远道而来、传经送宝的各位专家致以最热烈的欢迎,并对长期以来支持苏州大学医学事业发展的学界朋友表示衷心感谢,同时向怀揣梦想、锐意进取的全体青年学者与师生致以最诚挚的问候,并简要介绍了学校近年来取得的科技创新、人才培养成果。张校长强调,“医药学+X”的前沿领域交叉融合,不仅是攻坚克难、应对重大疾病挑战的关键路径,更是驱动生物医药产业动能转换、服务“健康中国”宏伟战略的核心支点。学校也将持续为跨学科合作与青年人才培育提供坚实保障。李斌院长重点介绍了苏州医学院自四方共建以来在学科建设、科研创新、人才培养等方面的战略规划和重大进展,特别是省市校共建的生物医药交叉创新、产学研用一体化的重大科技平台立项,开启了苏州医学院深化交叉融合、有组织科研和推进成果转化服务区域经济和人民健康的新阶段。同时希望以此次会议为契机,和与会专家开展多层次多方式深度合作,相互促进,共同为我国医药事业创新发展贡献力量。

学术报告环节由校外9名领域内资深专家与9名医学院各学科方向科研骨干深度广泛交流构成,苏州医学院下属二级学院和研究机构的科研分管领导依次主持。胡士军教授主持第一个主题报告会,中国科学院昆明动物研究所赖仞研究员作首个报告,以“动物毒素与环境适应及人类疾病机理研究和药物研发”为题,结合团队长期在西南动物毒素资源挖掘与功能研究的积累,系统阐述了动物毒素在物种抗逆、环境适应中进化出的独特生物活性,及其在人类炎症、心脑血管疾病、感觉感知等疾病治疗干预中的应用及分子机制,开发了以天然毒素为探针和先导化合物的新靶标和新结构候选药物。中山大学潘景轩教授聚焦 “Pharmacologically targeting cancer stem cells”,以慢性粒细胞白血病为模型、研究肿瘤干细胞是耐药和复发的根源,揭示了转录调控在肿瘤干性中的关键作用以及PRMT1作为新靶点,为开发靶向白血病干细胞、降低肿瘤复发率的疗法提供了新策略。

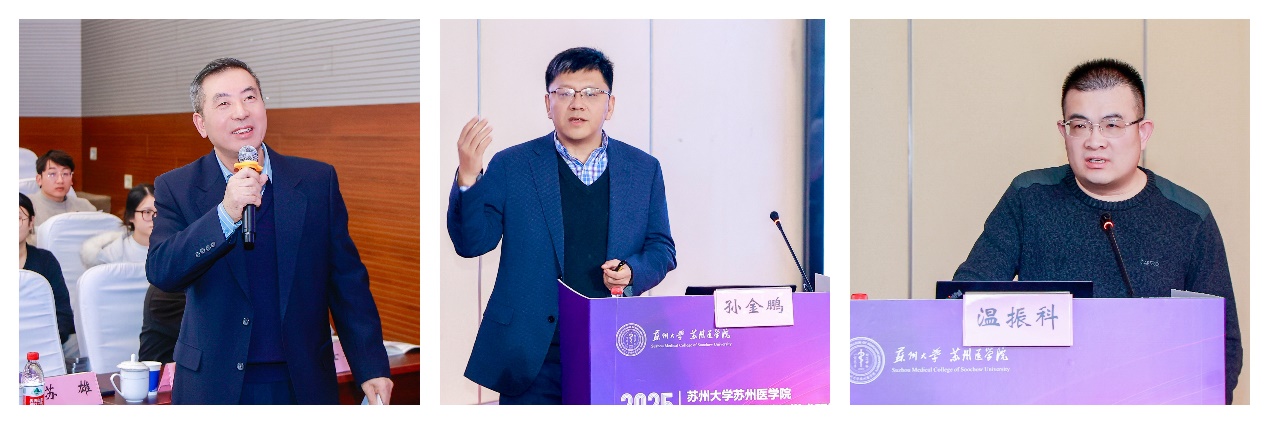

在张洪涛教授主持环节,山东大学孙金鹏教授围绕“类固醇激素、神经酰胺与听觉和平衡GPCR膜受体的发现及功能”,阐明了GPCR受体介导力和多种感觉的分子机制;利用结构生物学联合AI辅助的配体设计等新技术,实现高分辨率偏好性GPCR配体设计,不但揭示了多种疾病干预的新靶标,而且开发了20多个有临床应用潜力的候选药物。苏州大学生物医学研究院温振科教授则探讨了“自身DNA适应性免疫”,聚焦自身DNA异常释放引发的免疫应答调控机制,深入探讨了适应性免疫细胞对自身DNA的识别与耐受平衡,为自身免疫性疾病(如红斑狼疮)的发病机制解析及靶向干预提供了新视角。

苏雄教授主持了吉林大学第一医院杨永广教授和中山大学肿瘤防治中心符立悟教授的转化医学研究分享交流。杨教授围绕临床器官移植供体短缺问题,从 “人细胞/组织/器官制备猪生物反应器”入手,通过基因编辑技术改造猪基因组、构建人源化生物反应器突破异种器官移植技术瓶颈,开发人源化动物模型进行免疫细胞治疗研究。符立梧教授则围绕“外泌体介导肿瘤耐药研究进展”,揭示外泌体介导肿瘤细胞获得瞬时耐药的分子机制,以及白细胞来源的外泌体掩护肿瘤细胞逃避T细胞杀伤并抑制TCR信号从而增强肿瘤转移能力的关键效应子和通路,为攻克肿瘤耐药、优化治疗方案提供了精准理论指导。

在秦立强教授主持环节,四川省人民医院莫茜教授分享“分子诊断推动儿童感染性疾病精准诊疗”,针对儿童感染病原快速诊断难、高危患儿筛治难的2个瓶颈问题,开发了基于核酸检测、基因测序的病原分子诊断技术用于病原体快速鉴别和耐药菌株鉴定,同时基于前瞻性队列研究建立了肠道菌群紊乱及相关神经递质代谢失衡在儿童重症脓毒症的关联性,为高危患儿诊治提供了干预策略。苏州大学癌症研究院周哲敏教授则以“计算病原学解析耐药细菌的流行和演化”为题,依托所建立的EnteroBase大规模基因组分型数据库,以计算病原学解析人类活动介导的耐药细菌产生机制与区域流行规律,揭示毒力-耐药平衡驱动因素,提出微生态调控、菌株替换等防控策略,为应对耐药“隐形大流行”提供关键支撑。

许国强教授主持了北京大学张毓教授的 “PGK1介导的配体非依赖的PD-1活化与anti-PD-1治疗抵抗”新发现以及暨南大学陆小云教授“新型激酶抑制剂的发现研究及转化”成果的分享交流。张毓教授基于免疫检查点调控的核心科学问题,揭示了糖酵解关键酶PGK1与PD-1的相互作用模式,及其在不依赖配体情况下激活PD-1受体、抑制T细胞功能的分子机制,打破了传统PD-1激活的认知框架,为免疫检查点抑制剂的联合用药优化与耐药机制研究提供了新方向。陆小云教授聚焦肿瘤、炎症等疾病相关激酶的选择性干预和耐药性克服,基于激酶的结构生物学特征,通过高通量筛选、基于结构的成药性优化,揭示激酶远程调控选择性机制,开发出第三代TRK抑制剂JND5932及FGFR2选择性抑制剂,实现成果临床转化造福患者。

张勇教授主持最后一个主题报告环节。西湖大学张鑫教授解读“凝聚体物理微环境的药物设计策略”,聚焦生物凝聚体物理微环境,开发荧光探针、时间分辨荧光蛋白等工具实现定量成像,揭示微环境调控凝聚体功能的核心机制,创新性提出靶向物理微环境的药物设计新策略,为相关神经系统疾病治疗提供全新思路。苏州大学神经科学研究所曹聪教授剖析“抑郁新机制及靶向干预”,围绕抑郁发生相关的神经环路与分子靶点展开,发现Gαi1/3是抑郁症关键新靶点,其表达下调会阻碍神经元信号、抑制血管新生加剧抑郁。团队研发的肽类化合物CN2097/Syn3可强化相关信号,快速缓解小鼠抑郁样行为,为抑郁症治疗提供富有前景的药物先导化合物。

接下来的苏州医学院青年才俊快闪报告环节,由黄玉辉教授和许国强教授共同主持。苏大附属第四医院林俊教授探讨“软骨钙质沉着症与骨关节炎”,结合临床病例与基础研究,分析了软骨钙质沉积与关节退变的关联性及病理机制,为疾病的早期诊断标志物筛选与靶向治疗策略制定提供了科学依据;苏大心血管病研究所王飞教授以“心肾代谢综合征与血压稳态维持”为题,介绍了高血压的研究从SPRINT时代转向CKM时代的演进,系统阐述了心肾代谢网络与血压调控的相互作用通路,为整合心肾代谢调节与血压控制的综合治疗方案提供了新视角;苏大转化医学研究院武迪教授阐述“免疫代谢与黏膜炎症调控”, 聚焦黏膜组织免疫细胞的代谢重编程现象,揭示了代谢产物对炎症反应的调控网络,为炎症性肠病、呼吸道黏膜炎症等疾病的靶向药物研发提供新的有效途径;苏大药学院叶娜教授分享“基于靶标结构的脑疾病药物发现”,通过结构生物学结合AI技术,解析了脑疾病关键靶标(如神经递质受体)的三维晶体结构,实现药物分子的精准设计与优化,为阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病治疗提供了新策略;苏大药学院李佳斌教授讲解“染色质泛素化的化学构建”,建立了高效、特异性的染色质泛素化修饰化学模拟体系,为表观遗传学调控机制研究及相关工具分子开发提供了重要技术支撑;苏大神经科学研究所戴熙慧敏教授深入阐述“睡眠需求的感知与整合机制”,围绕睡眠调控相关神经环路的信号传导与整合规律,揭示了睡眠需求感知的分子与神经基础,为理解睡眠调控机制以及干预睡眠障碍提供了新视角。

18个学术报告结束,龙亚秋副院长作总结发言。她首先感谢作精彩分享的所有校内外报告人,以及作为主持人的各二级学院和研究机构的分管科研领导,感谢会务组织工作人员和志愿者,感谢所有参会人员的积极参与。本次会议既是学术成果分享,更是学术思想交流、学术观点碰撞,也是学习新的学科方向、新技术、新理论、新方法、新视角,扩展学术视野。她强调只有交叉融合才有创新,只有拥抱新技术才能突破,而只有坚持不懈、持之以恒才能实现梦想产出成果。本次学术研讨会汇聚多领域专家智慧,搭建了知识共享、思维碰撞、合作交流的平台,为苏州医学院的科技创新、人才培养与成果转化注入新动能。